センテナリアン学会では、健康長寿の方々にインタビューを実施しております。

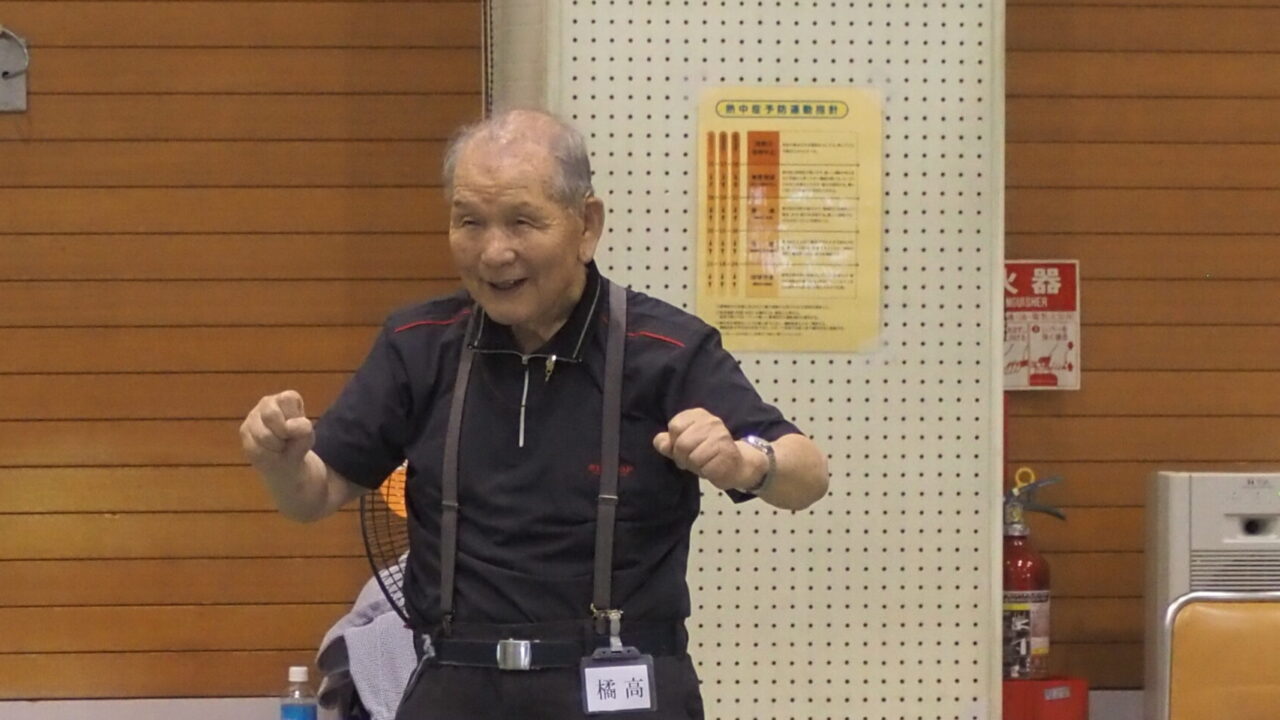

今回は橘高さん(94歳)に健康長寿の秘訣や、日々の食事のこだわりについてお話を伺いました。

センテナリアン・健康長寿を目指されている方や、センテナリアン検定の受講をお考えの方は是非参考にしてみてください。

せっかくの長寿も、元気でなければ日々の生活を楽しめません。

当学会では「センテナリアン」の呼称を『健康に暮らす100歳以上の方』と定義しています。

\この記事をお読みの方におすすめの資格!/

「人生100年時代」を生きる、支えるための生活習慣・介護・社会とのかかわり方など、健康面以外の知識も含め、総括的に学べます。

介護士などの福祉関係者や看護師などの医療従事者の方など、高齢者とのかかわりの多い方に多く受講されています。

合格者は非営利活動法人日本統合医学協会のセンテナリアンアドバイザー資格が認定されます。

学んですぐに実践できるセンテナリアンの食事の基本の軸を学び、日々の食事の見直すことで、①料理時間の短縮②栄養のバランスが取れる③食材・食費の無駄が減るといったことが目指せます。

また、季節ごとの具体的な献立もご紹介。学んですぐに実践いただけます。

東洋医学に基づき、自身の体質や健康状態を把握する方法を学び、季節ごとに適した食材を使ったレシピを紹介します。無理なく続けられる「ちょこっとおかず」レシピも充実しており、毎日の食事に薬膳を自然に取り入れることが可能です。この講座を通じて、家族や自分の健康をサポートし、予防医学としての薬膳の力を身につけてみませんか?

橘高さんのプロフィール

まず、橘高さんのプロフィールを教えていただけますか?

橘高静夫と申します。

94歳です。

橘高さんの健康維持の秘訣

ヤル気や興味を持つ

健康の秘訣は何でしょうか?

ヤル気と興味を持つことです。

30代や40代がやるような運動に挑戦したいんですが、施設からは年齢でNGなんですよ(笑)。

新しいことへの挑戦

運動以外で、意欲的に取り組んでいることはありますか?

スマホやパソコンも扱えるようになりたいです。

孫とLINEをするのも楽しみなんです。

健康習慣と生活の工夫

体を動かすことの重要性

普段どんな習慣を続けていますか?

毎週金曜は必ずトレーニングに行っています。

他にも、毎日電動自転車で移動します。

必ずヘルメットをかぶって安全に乗っています。

意識していること

健康のために意識していることはありますか?

若い人に嫌われないように意識しています。

実際トレーニング施設では誰に聞いても「あの人」と言われるほど人気がありました。

食事のこだわり

食事面ではどんなことを意識されていますか?

嫌いな食べ物はありません。

歯が悪く硬い肉は食べにくいですが、柔らかい肉は美味しく食べています。

健康意識の始まり

健康を意識するようになったのはいつ頃からですか?

50代です。

定年後を考えたとき、やはり健康が大事だと思いました。

胆石を患ったこともきっかけでしたね。

精神的エネルギーの強さ

コンプレックスを力に変える

長寿を支える心の持ち方については?

現役時代には造船の仕事で、現場ではバリバリしていましたが、「もっと頭を使う仕事をしていれば上に行けたかも」と思うこともあります。

でも、その思いを力に変えて老人大学に10年通い、さまざまなことを学びました。

ユーモアで人との関係を築く

人との関わりで意識していることはありますか?

腹が立っても正面から言いません。

ケンカしたら負けますからね(笑)。

やりがいと今後の目標

現在のやりがい

今のやりがいは何でしょうか?

自由に元気に過ごすことです。

将来の目標

今後やってみたいことはありますか?

これからの楽しみを前向きに探しているところです。

最後に:センテナリアンを目指す方へアドバイス

健康長寿のために

最後に、健康長寿を目指す方へのメッセージをお願いします。

まずは病気にならないこと。

それが一番大事です。

自分の生活を責任を持って続ける意識が、長生きにつながると思います。

インタビュアー

若林

センテナリアンアドバイザー

\この記事をお読みの方におすすめの資格!/

「人生100年時代」を生きる、支えるための生活習慣・介護・社会とのかかわり方など、健康面以外の知識も含め、総括的に学べます。

介護士などの福祉関係者や看護師などの医療従事者の方など、高齢者とのかかわりの多い方に多く受講されています。

合格者は非営利活動法人日本統合医学協会のセンテナリアンアドバイザー資格が認定されます。

学んですぐに実践できるセンテナリアンの食事の基本の軸を学び、日々の食事の見直すことで、①料理時間の短縮②栄養のバランスが取れる③食材・食費の無駄が減るといったことが目指せます。

また、季節ごとの具体的な献立もご紹介。学んですぐに実践いただけます。

東洋医学に基づき、自身の体質や健康状態を把握する方法を学び、季節ごとに適した食材を使ったレシピを紹介します。無理なく続けられる「ちょこっとおかず」レシピも充実しており、毎日の食事に薬膳を自然に取り入れることが可能です。この講座を通じて、家族や自分の健康をサポートし、予防医学としての薬膳の力を身につけてみませんか?